Ann Rheum Dis. 2022;81(12):1647-1653.

Ann Rheum Dis. 2022;81(12):1654-1660.

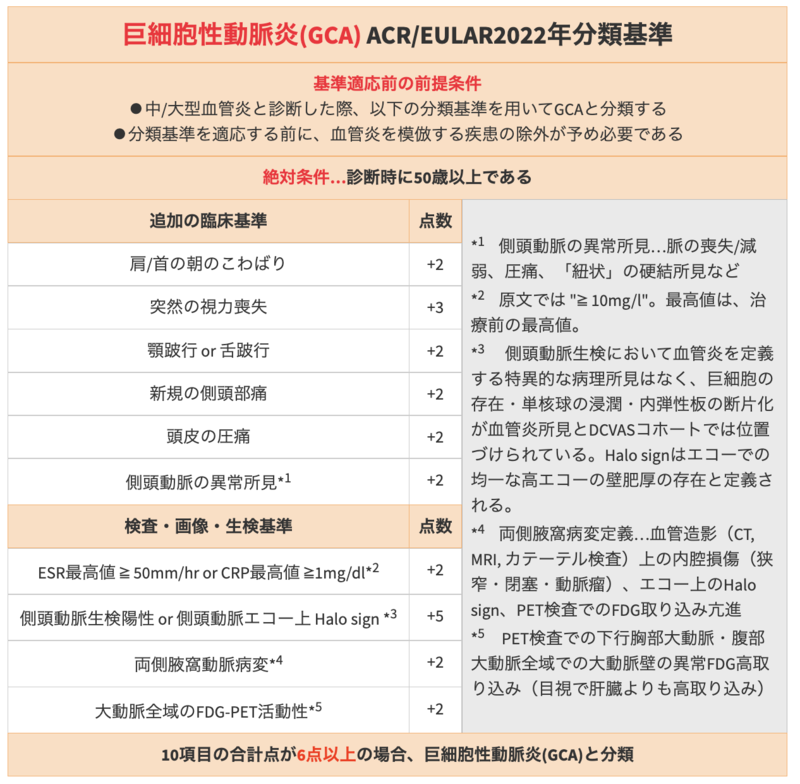

ANCA関連血管炎に続いて、巨細胞性動脈炎(giant cell arteritis, GCA)、高安動脈炎の大血管炎両方の基準が1990年以来約30年ぶりに改訂となった。

正直1990年基準は、現在の実臨床に即していない基準になっていた。ただ今回の分類基準は画像検査・非典型例への対応という点で素晴らしく、良い改訂と個人的には思う。

あくまでも「分類基準」であり、診断基準ではない。診断の一助にはなるが、絶対的なものではないことには注意が必要。また、前提条件として血管炎ミミックの除外が必要なことに注意。

①巨細胞性動脈炎(GCA)

参考:ACR1990年GCA分類基準(Arthritis Rheum. 1990;33(8):1122-1128.)

ACR1990年基準と比較すると、

-

多彩な臨床所見に対応…これまでは頭痛のみだった

-

進化した画像検査に対応…PET-CT、側頭動脈エコー

-

側頭動脈生検の重要性が大幅に下がった(エコーで代用可能) といった特徴が見える

②高安動脈炎(TAK)

上記基準の感度特異度は

診断時年齢18 -39歳…感度 94.0% (95% CI 91.0-96.3%)、特異度 97.7% (95% CI 91.9-99.7%)

診断時年齢40-60歳…感度 83.7% (95% CI 75.1-90.2%)、特異度91.8% (95% CI 85.4-96.0%)

参考:ACR1990年高安動脈炎分類基準(Arthritis Rheum. 1990;33(8):1129-1134.)

ACR1990年基準と比較すると、

-

高齢で初めて診断される高安動脈炎にも対応している(基準年齢40歳→60歳)

-

臨床所見はあまり変化なし…血圧左右差が10→20に変化、狭心症が症状として追加

-

病変部位の広さで「高安動脈炎らしさ」が加点される方式になった といったところだろう。

参考: