EGPA(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)における腎病変は稀ではあるが、重症例が多い。

- Five factors scoreでも腎病変は入っており、EGPA腎病変は重症例としてカウントされる。

- 1996年Five factors score…蛋白尿(>1g/day)、消化器症状、腎機能障害(Cre>1.58mg/dL)、中枢神経障害、心筋症

- 2011年Five factors score…蛋白尿(>1g/day)、消化器症状、腎機能障害(Cre>1.58mg/dL)、65歳以上、心筋症

EGPAはANCA有無によって臨床病型が変わる疾患であり、腎病変に関してもANCA有無で分類できる。

| ANCA陽性 | ANCA陰性 | |

| 腎病変頻度 | 高頻度 | 低頻度 |

| 病態 | 壊死性血管炎 | 好酸球による傷害 |

| 病理 |

半月体形成性糸球体腎炎 |

膜性腎症(10%) 膜性増殖性糸球体腎炎(3%) 間質性腎炎(10%)…好酸球浸潤が多いが、IgG4陽性形質細胞浸潤も多い(IgG4関連疾患オーバーラップ?) |

| 病理例① |  フィブリノイド壊死(*) ボウマン嚢破裂(△) 半月体形成性糸球体腎炎 (PAM x40) |

(HE x40) |

| 病理例② |

(HEx40) |

|

ANCA陽性例…ANCA産生等による好中球活性化→中/小型血管炎→半月体形成・壊死性血管炎が中心

ANCA陰性例…IL-5産生亢進に伴う好酸球産生→細胞傷害が中心。ただ文献報告的にはIgG4陽性形質細胞優勢の間質性腎炎、膜性腎症なども多く、関連性は不明。

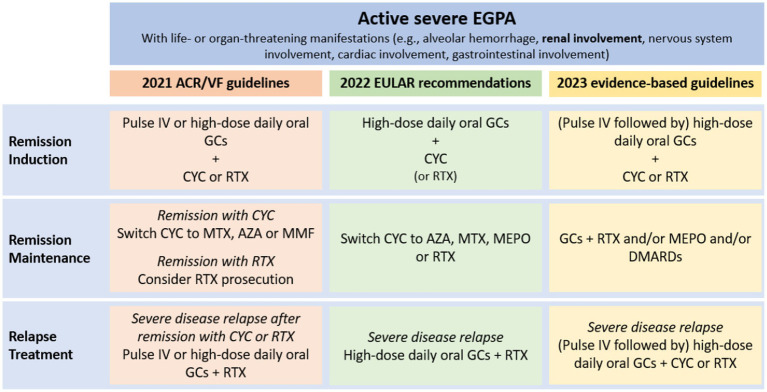

◎治療

腎病変に対して特異的な治療があるわけではなく、EGPA重症例への治療がそのまま適応される

このため基本的には以下がが多い。(MTX、RTXは現状適応外)

問題としては

- 重症例へのRTX立ち位置は微妙…従来の治療と比較して優位性はなさそう。ただし、ANCA陽性・陰性に関わらず、RTXの効果は変わらない。

- ANCA陰性例に対しても同様の治療でいいのかは不明…抗IL5療法が有用と思われ、純粋な間質性腎炎のみパターンに対して、ステロイド±IVCYへのmepolizumabのアドオン報告は程々にある(Case Rep Rheumatol. 2022;2022:9606981.)

- RTX・mepolizumabともに効果は部分的なことが多い…RTX・mepolizumab両方使うdual therapyの報告も増えつつある(Ann Rheum Dis. 2022;81(12):1769-1772.)

◎私見

EGPAの病態の厄介なところは、血管炎と言い切れない病態が混ざっているところ、障害臓器が多彩かつ不可逆的なところが多いことと思う。このためデータは不足しており、データを実臨床に適応し難いことが多い。

EGPA腎病変に関しては、できるかぎり腎生検実施しつつステロイド+IVCY(ANCA陽性ならRTX考慮)→腎病理結果出たところで維持療法をMepolizumabアドオン or RTX or AZAなどその他の手に切り替え というのが現実的と思う。

上記データどれを見てもあやふやなものが多く、重症度と保険適応を見ながらベストと思う治療を選択、としか言いようがない。今後EGPAサブセットがもう少し整理されれば、もっと細分化した治療ができるはずだが…