Nat Rev Rheumatol 16, 702–714 (2020).

IgG4関連疾患の(IgG-RD)の病態生理・治療方針についての2020年レビュー

近年病態の理解が進み、治療法が変わりつつあることを反映してアップデートされている。

- ①総論

- ②臨床的な特徴

- ③病理的な特徴

- ④IgG4-RDとB細胞

- ⑤IgG4の抗炎症作用

- ⑥IgG4-RDにおける自己抗体反応

- ⑦IgG4-RDの線維化メカニズム

- ⑧IgG4-RDの治療

- ⑨結論

- ⑩感想

①総論

|

IgG4関連疾患の臓器別症状

|

|

|

高頻度

|

涙腺:非症候性の腫脹、対称性が多い

唾液腺:非症候性の腫脹、対称性が多い

膵臓:びまん性腫脹、糖尿病、外分泌低下

後腹膜:大動脈周囲の軟部組織腫大

|

|

中頻度

|

眼窩:症候性の腫瘤、外眼筋筋炎が多い

肺:腫瘤、結節、気管支壁の肥厚

胆道:肝内・肝外胆管の狭窄

腎臓:局所的な腫瘤、多発性が多い

|

|

低頻度

|

硬膜:造影効果を伴うびまん性肥厚

甲状腺:非症候性の腫大、対称性が多い

大動脈:壁肥厚、動脈瘤を起こすこともある

|

-

日本の有病率は10万人あたり0.28-1.08人で、新規診断数は336−1300人/年

②臨床的な特徴

-

慢性経過が特徴的で、急性・劇症・高度炎症反応はみられない

-

多くは画像精査・病理検査で偶発的に発見される

-

→潜伏期間が長いため、IgG4-RD患者の60%は診断時に不可逆的な臓器障害を呈している

-

IgG4-RD患者が診断前に体重減少している→自己免疫性膵炎による外分泌腺機能障害・糖尿病が原因のことが多い→診断前に膵不全になっていることがある

-

びまん性腫大・壁肥厚が特徴的で、画像も典型的な例が多い…ソーセージ型膵臓、後腹膜線維症など

-

ステロイドへの反応性が非常に良いことも特徴的

-

「ステロイドへの反応性が乏しい」ということは重要な除外基準

③病理的な特徴

-

"storiform"と呼ばれる不規則で渦巻き状の線維化パターンが特徴的(日本で言うところの花筵状線維化)

-

"storiform"…ラテン語で「織られたマット」の意味

-

線維化部分の細胞外マトリックスにIgG4+形質細胞・CD4+T細胞が豊富なリンパ形質細胞が密集している

-

IgG4+:IgG+形質細胞比が重要…50個/HPF以上のIgG4細胞、IgG4+細胞が40%以上があるとかなりIgG4-RDらしい

-

前立腺HE染色:"storiform"に包まれたリンパ形質細胞浸潤

-

顎下腺IgG4染色:IgG4+形質細胞(茶色)が豊富

-

ただ「IgG4細胞が多い」=「IgG4-RD」ではないため、必ず臨床・血清学・画像評価と総合して評価する必要がある

-

例)ANCA関連血管炎…腎臓・肺などにIgG4+形質細胞が蓄積していることがある→鑑別に注意

④IgG4-RDとB細胞

-

IgG4-RDはB細胞の病原性が病因に関わっている

-

IgG4-RD患者から自己反応性のあるBcellクローンが発見された→IgG4-RDは体液性免疫が自己抗原に対して攻撃することで起こっている?

-

IgG4-RD未治療患者の疾患活動性と活性B細胞の増殖は相関している→リツキシマブ(RTX)投与によるB細胞枯渇が有効?

⑤IgG4の抗炎症作用

-

役割は未確定だが、観察研究で以下のことはわかっている

-

診断時の血中IgG4濃度が高い場合、臓器障害高度・再発リスク高い

-

ただし、血中IgG4濃度はIgG4-RDの診断への特異性は低く、線維化との相関も乏しい

-

治療するとIgG4濃度が正常するわけではない

-

疾患→IgG4が抗炎症作用で増加→一次免疫応答を抑えようとするがうまく行かない→IgG4濃度がどんどん増加していく という仮説が立てられている

⑥IgG4-RDにおける自己抗体反応

-

T細胞(BAFT+TFH細胞)がB細胞に結合→抗体分泌細胞への分化を促進している

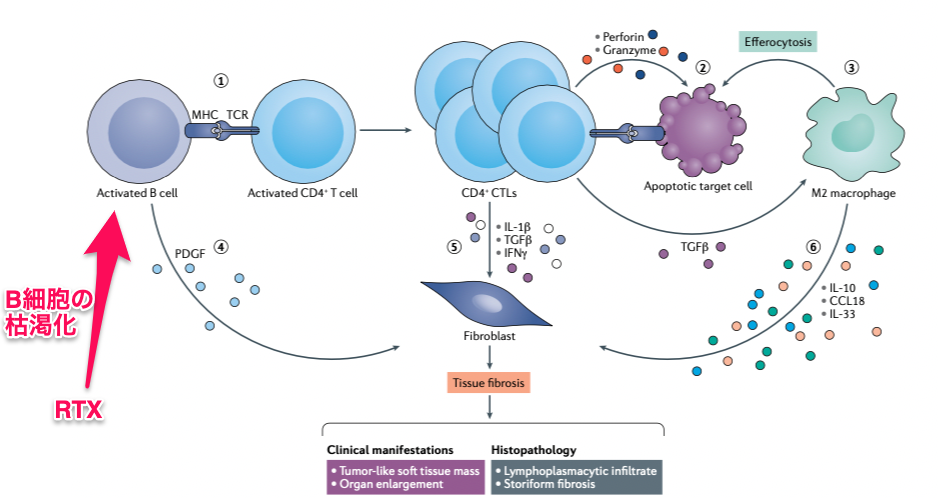

⑦IgG4-RDの線維化メカニズム

⑧IgG4-RDの治療

疾患機序の理解から急速に治療法が進歩している

⑧−1. 糖質コルチコイド(ステロイド)

-

IgG4-RD治療の第一選択だが、漸減していくと再発することが非常に多い

-

一方で長期使用は様々な問題を起こす…特に高齢者

-

ステロイド+膵線維化による糖尿病が問題となることが多い

⑧-2. ステロイド以外の免疫抑制剤

-

低用量シクロホスファミド(CY)…Sci. Rep. 7, 6195 (2017).

-

→1年後の再発率は有意に低く(38.5% vs 12%)、2型糖尿病・骨髄抑制の発生率も低かった

-

※CY長期使用による影響には注意

-

ミコフェノール酸モフェチル(MMF)…Rheumatology 58, 52–60 (2019).

-

その他、アザチオプリン・メトトレキサート・ヒドロキシクロロキンを使用した報告はあるが、有用性は不明

⑧-3. B細胞標的療法

-

リツキシマブ(RTX:CD20阻害薬)によるB細胞枯渇療法が非常に効果的

-

腫瘤が消失することさえあるが、線維化した部分はそのまま?

-

現在維持療法についての研究も行われているが、非常に優れた効果が示されている(Eur. J. Intern. Med. 74, 92–98 (2020). )

-

RTX療法は、血清IgG4濃度・形質芽球数、血中・組織中CD4+ CTL数、線維化血清マーカー、組織線維芽細胞活性化を低下させる

-

RTXの効果は、IgG4−RDのメカニズムがB細胞に深く関わっているためと考えられている

-

-

B細胞を枯渇→炎症組織へのCD4+CTLの遊走を阻害など

-

RTXの他、モノクローナル抗CD19抗体(XmAb5871)・abatacept・SLAMF7抗体(elotuzumab)などの治験が現在実施/計画中である

⑨結論

-

IgG4は免疫介在性の線維化疾患である

-

特徴として、慢性経過・腫瘍のような腫瘤・特徴的な病理所見(線維化組織内のB細胞・T細胞・マクロファージの沈着)・ステロイドとB細胞枯渇療法に対する顕著な反応性が挙げられる

-

活性化B細胞・CD4+T細胞の双方が病態の中心と考えられている

-

機序の理解から新しい治療が徐々に現れつつあり、治療アプローチが大幅に変わる可能性がある

⑩感想

-

慢性経過で自覚症状なく発見される疾患だが、発見された時点で不可逆的な臓器障害を呈している可能性がある、という点は恐ろしいことである

-

病態へのB細胞の関与からRTXの有用性が確立しているが、現時点で日本では適応がない…

-

今後の新規治療薬に期待したい