訳あって、専門医プログラムの進捗確認の仕事をしているので、情報整理踏まえて。

恐ろしいほどに面倒な制度です。J-oslerに皆目が行きがちですが、他の条件も相当に面倒なので、確認が重要。

※2020/3/13症例登録テンプレURL更新しました

-

情報は主に

-

「 専門研修プログラム整備基準【内科領域】」: https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2018/09/2017-program.pdf

-

「病歴要約評価と修了判定(病歴要約評価の流れを中心に)」: https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/judgment/ より。

-

一部補足で学会に筆者が確認した部分もあります。

-

詳細に関しては学会に直接聞かれることをおすすめします。この文に関して生じた不利益に関しては、一切責任を負いかねます。

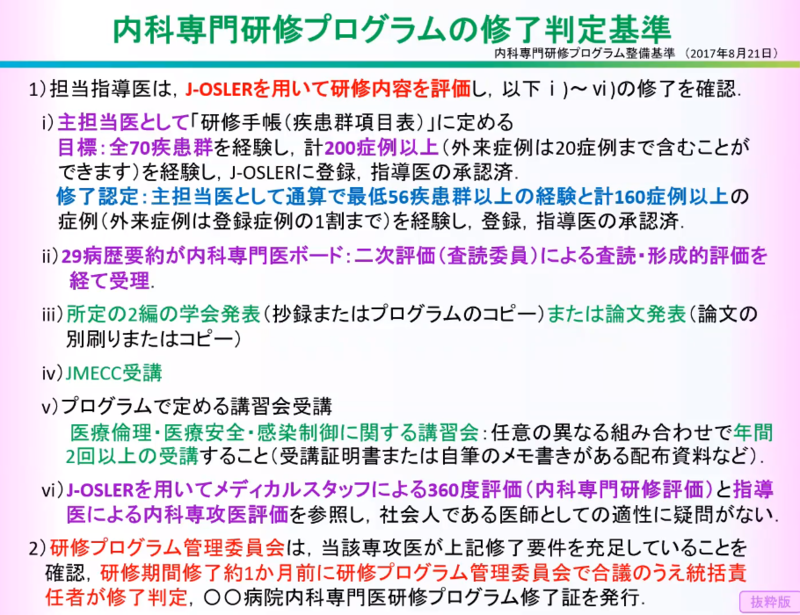

修了条件は以下の通り。

まとめると以下の通り

-

症例登録を160症例(56疾患群)実施する

-

29篇の病歴要約を受理される

-

学会発表または論文発表を2回実施+学会に参加する(※年2回、3年間で6回)

-

JMECC受講

-

年2回以上の講習会参加(3年で6回)

-

360度評価

360度評価に関しては専攻医の考えることではないため、1-5が専攻医にとっては重要となる。

1. 症例登録

-

症例の概略(退院サマリーレベル)を160症例(56分野以上)登録する必要がある

-

記載すべき項目は多いが、「必須」なのは以下のみ

-

患者情報(年齢・入院期間など)

-

疾患項目

-

プロブレム(最低1個):100字以内

-

症例の概要:500字以内

-

症例を経験しての自己省察:300字以内

-

また、外部委員の目が入らない部分でもある。

-

退院サマリーを利用してとにかく数を稼ぐことが重要

-

56分野(参考: http://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2015/08/2015-log.pdf)さえ満たしていればいいので、逆に言えば104症例(160症例-56疾患群)は同じ疾患であっても理論的には大丈夫!?

-

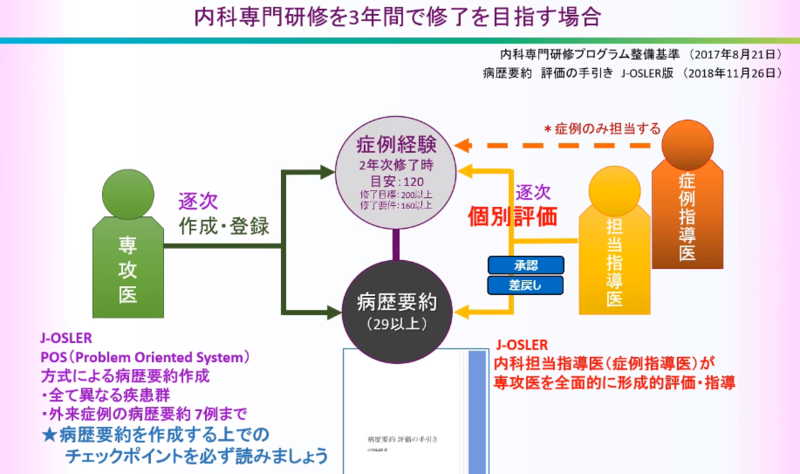

内科認定医時代は18例であったが、新制度では29例となった。

-

①の症例登録を実施した症例でのみ、病歴要約が作れるという2階建て方式となっている

-

Web上で入力するため、余白の調整等は不可能。

-

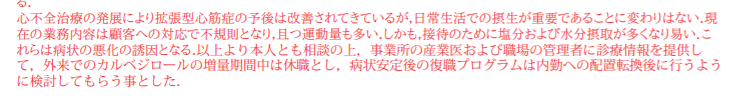

評価の手引で繰り返し書かれていることは考察に「全人的な視点」があること、とある。

-

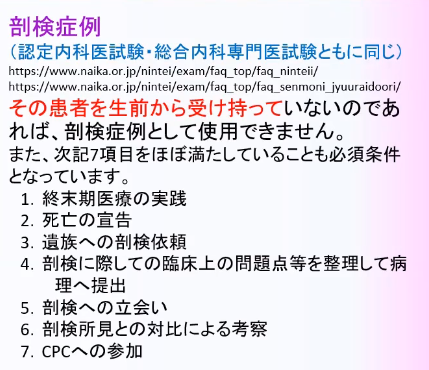

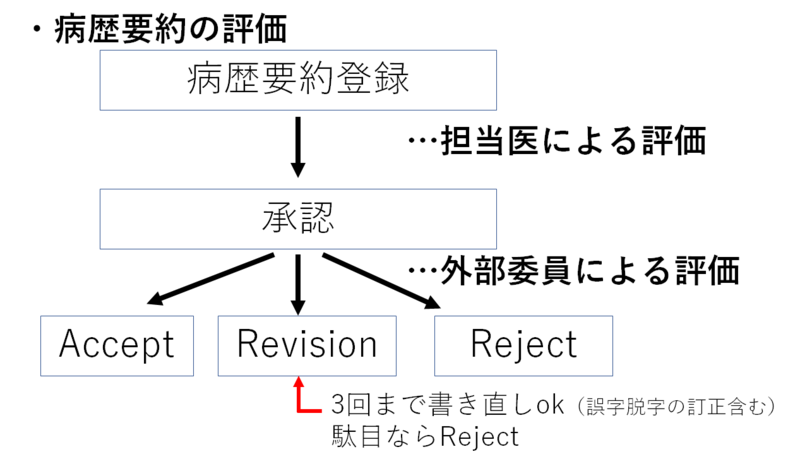

内容としては29症例(うち2例外科紹介症例、1例剖検)であり、特に厄介なのが剖検症例。

-

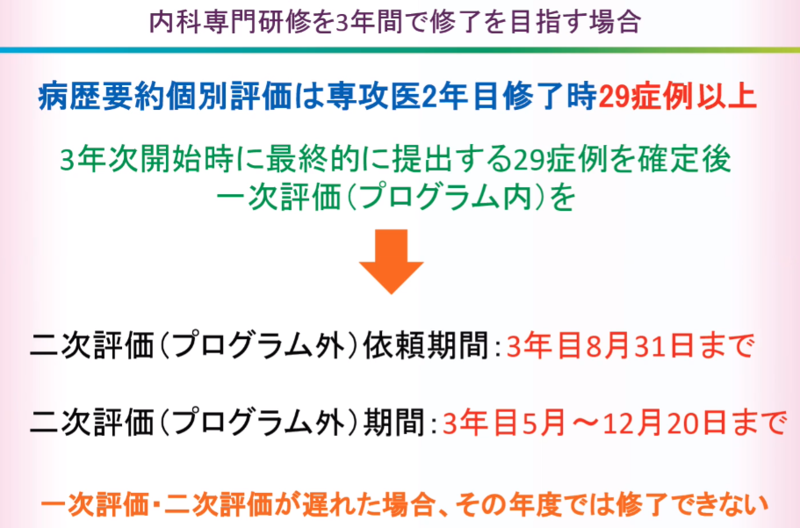

最終タイムリミット(外部委員への審査期限)は3年目の8/31となっており、評価は12/20までに終わらせる必要あり

-

評価のイメージ(独自作成)

※1-2J-oslerに関して追記

-

内科学会は「症例登録週1-2例」・「病歴要約月2-3例」をコンスタントにやること、と説明しているが、そんなことをしている内科専攻医はこの世にいるのだろうか?

-

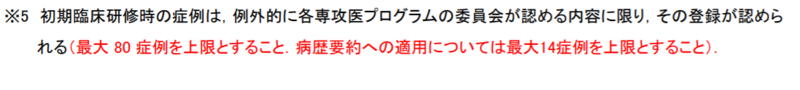

どちらも初期研修医のものは「半分使える」(症例登録80、病歴要約14)ことが明記されているので、内科になりたい初期研修医はEPOC作るついでに、Joslerも進めておくべき(Joslerは使えないので、Word等で書いて貯めておく形にはなる)

-

テンプレ:

ここまではよく言われていることだが、ここから先(Josler以外)にも色々面倒な条件がある。

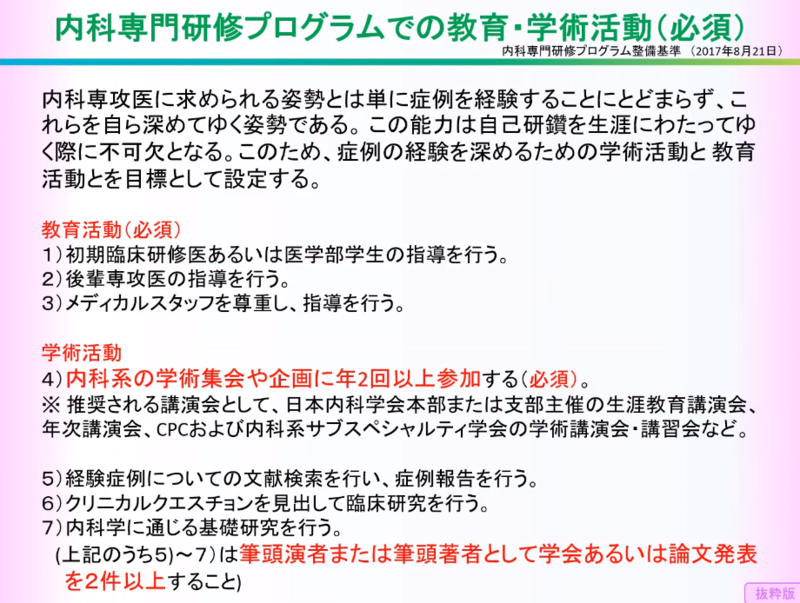

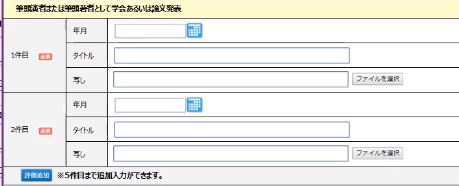

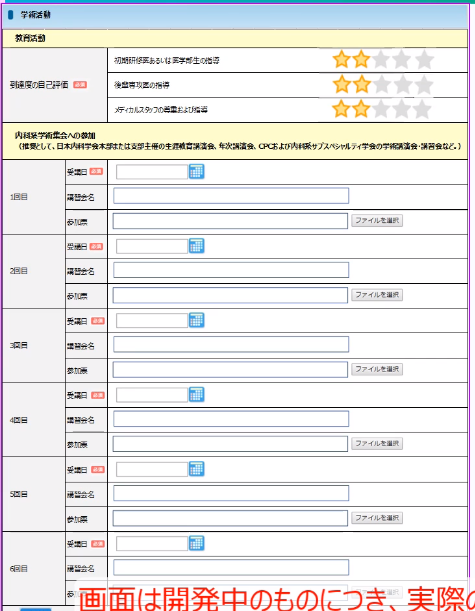

3.学会発表または論文発表を2回実施+学会に参加する(※年2回、3年間で6回)

-

所定の2編の学会発表または論文発表

-

学会と言っても何でもいいわけではない模様。

-

目安としては

-

日本医学会連合加盟学会 https://www.jmsf.or.jp/memberslist.html

-

抄録or論文を後々Joslerで登録する(模様)…https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/judgment/ 17:31

-

学会に参加参加する

-

修了条件には詳しく書かれていないが、「必須条件の一つ」。

-

年2回、つまりプログラム中計6回の参加が必要(学会確認済み)

-

https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/judgment/ 16:42でも必須条件として書かれている。

-

登録方法は学会参加症または領収書とのこと(学会確認済み)

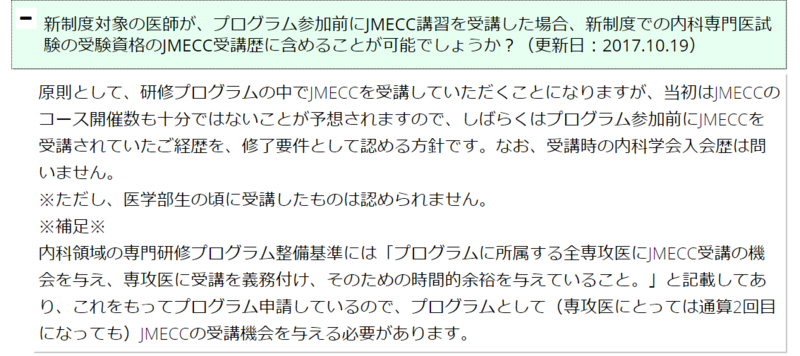

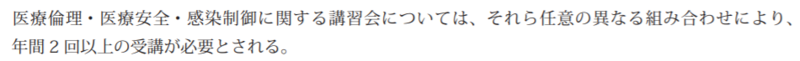

4.JMECC受講

-

初期研修医時代のものであっても認定される模様( https://jmecc.net/faq/ より)

-

Joslerに受講票を提出する模様

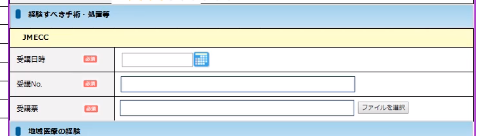

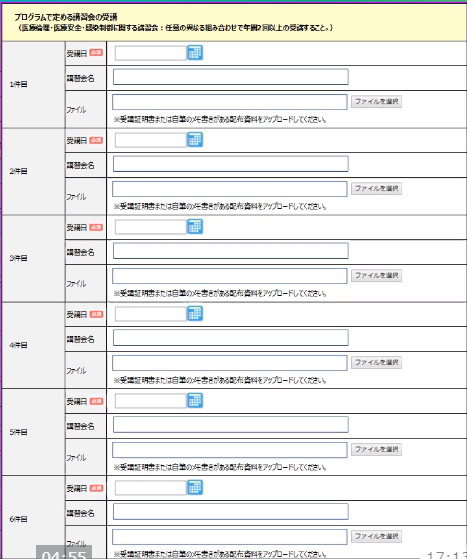

5.講習会参加

-

病院で実施される講習会(医療倫理など)を年2回=プログラム3年間中で6回参加する

-

「受講証明書または自筆のメモ書きのある配布資料」をJoslerで提出する模様(メモ書きのある配布資料とは???)

ということで、非常にJosler以外にも面倒くさい(積み立てていかなければならない)条件があるということだった。

個別アドバイスとしては

-

新後期研修医3年目

-

とにかく夏までにJoslerを終わらせて、指導医の評価まで完了しておく

-

学会発表・参加を確認し、足りなければ早急に参加登録する(コロナの影響で中止になる学会も多いため、秋以降の学会のほうがいいかもしれない)

-

講習会に計6回になるよう参加する

-

新後期研修医1,2年目

-

2年目終了までにJoslerを終わらせる(気持ちで頑張る)

-

学会・JMECC・講習会参加予定を予めスケジュールしておく

-

内科になりたい初期研修医

-

終了条件を予めチェックし、後期1年目の学会のスケジュールを立てておく

-

Josler雛形を作る

-

自作テンプレ 使ってください

-

JMECCに参加しておく

-

内科を考えている医学生

-

結構面倒な制度です。少しは条件が変わっているかもしれませんが、「計画性」か「終盤の爆発力」が必要な制度であることは間違いないと思います。

です。しゃにむに頑張りましょう。