"Raynaud phenomenon and digital ulcers in systemic sclerosis." Nat Rev Rheumatol. 2020;16(4):208-221.

全身性強皮症(Systemic sclerosis: SSc)患者における末梢循環障害のうち

-

Raynaud現象

-

指尖部潰瘍・末端壊死

に対するレビュー

①前置き

-

全身性強皮症(Systematic sclerosis: SSc)は全身血管の閉塞障害・末梢皮膚硬化等を特徴とする膠原病の一種である

-

強皮症の末梢循環障害・皮膚障害で起こる症状としてレイノー現象・指潰瘍がある

※レイノー現象…寒冷・ストレス等の刺激によって指先が蒼白となる現象。指先の末梢動脈血管の攣縮を通じて起こることが特徴。

-

2,3,5指の蒼白化・チアノーゼ

②疫学

-

SSc患者の95%にレイノー現象があるとされ、初期症状として重要

-

残り5%にもレイノー現象に近い変化があることが多い→ほぼ全例であると思って良い

-

またSScでは「指潰瘍」もよく見られる…有病率5−10%程度

-

ただ経過中起こる率は結構高い

-

難治性となることがあり、SSc患者の約1/3に潰瘍再発が起こる

③臨床像

③-1レイノー現象の臨床像

-

レイノー現象は主には指先の色調変化だが、体の末端部であればどこでも起こる

-

例:足趾、唇、耳、鼻、乳首、舌

-

レイノー現象で特徴的なのは「色調の変化」である…2つ以上の色の変化が必要

-

まず白色…血管収縮または前毛細血管の閉塞

-

続いて青or紫色…血管閉塞によるチアノーゼ

-

最後に赤色…虚血解除による充血

-

SSc患者の大半は寒冷刺激に対する感受性が高い→年中レイノー現象があることが多い

③-2 指潰瘍の臨床像

-

A: 指尖部潰瘍

-

B: 屈筋側手指の潰瘍

-

C: PIP関節の潰瘍

-

D: 指尖部の石灰沈着性潰瘍

-

SSc患者の75%で、レイノー現象以外の症状が現れてから5年以内に指潰瘍を発症する

-

血管障害が進行すると、重篤な虚血や壊疽に進行する場合がある…SSc全体の1.5-9%

-

指切断が必要な場合あり

-

指潰瘍は非常に痛い+指先が使えないため、鎮痛剤の必要性・QoLの低下・就労の困難等様々な問題を起こす

-

→疼痛管理のための入院が必要な場合あり

-

しかも指潰瘍に治癒には非常に時間がかかる…治癒にかかる平均期間は76.2日

-

特に時間がかかるものは発赤・壊疽・骨/腱の露出など

-

また感染症が合併した場合は相当に大変→創傷ケア・患者教育が重要

-

感染性潰瘍

④病態生理

④-1 レイノー現象の病態生理

-

「機能的血管攣縮」が原因だが、様々な要因が含まれている

-

内皮細胞の損傷

-

血管収縮因子・拡張因子の不均衡

-

進行性の微小血管障害による微小血管の構造変化

-

血管内イベントによる内宮閉塞・血小板の活性化・血管収縮の亢進 など

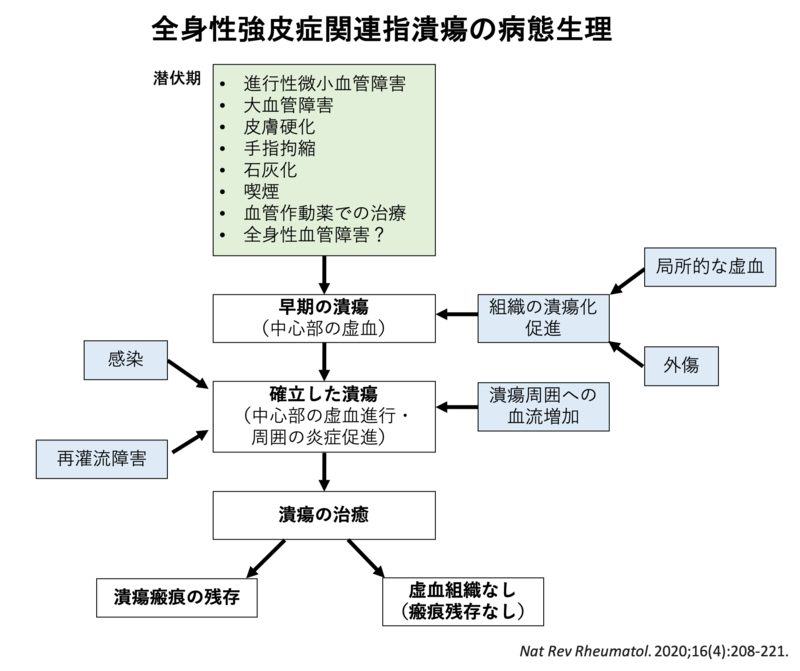

④-2 指潰瘍の病態生理

-

石灰化・外傷・石灰化等によるリスクが潰瘍を生み出し、感染等がそれを助長することで発生すると考えられている

-

ただ、爪根元・指側面に起こる潰瘍の病態生理はよくわかっていない

-

下肢潰瘍の原因についてもよくわかっていない

-

抗セントロメア抗体陽性のlcSSc(限局型強皮症)で起こることが知られている

⑤評価

-

特にSSc等による二次性レイノー現象を示唆する”red flag”を見逃さないように注意する

|

レイノー現象の”red flag”

(*は特に早期全身性強皮症の診断に役立つ)

|

|

|

皮膚症状

|

|

|

消化管症状

|

|

|

免疫学的所見

|

|

|

血管所見

|

|

-

自己抗体陽性・キャピラロスコピーでの異常所見は、SScへの進行を予測する因子となる

-

※キャピラロスコピー…爪の生え際に対して拡大鏡を当てて毛細血管を確認する

⑥検査

-

レイノー現象の患者には前述した”red flag”の有無の確認や感染徴候等を確認する

-

片側性レイノー現象/点状潰瘍は、太い血管による病変の可能性あり→治療介入可能

-

血液検査…血算・ESR/CRP・生化学検査など

-

その他の血液検査は病歴・臨床症状に応じて実施する…CPK、補体(C3,C4)、血清蛋白電気泳動、脂質など

|

強皮症抗体

|

種類・備考

|

|

抗核抗体

|

Centromereパターンはそのまま強皮症疑いとなる

(セントロメア抗体測定不要)

|

|

SSc特異抗体

|

抗セントロメア抗体

抗Scl70抗体(抗トポイソメラーゼI抗体)

抗RNAポリメラーゼ(I-III)抗体

抗U3RNP抗体

抗Th/To抗体

抗EIF2B抗体

(※抗EIF2B抗体等は測定できる施設限られる)

|

|

他の膠原病との

オーバーラップ

|

抗U1RNP抗体(筋炎・SLEとオーバーラップ)

抗Ku抗体(RAとオーバーラップ)

抗Nor90抗体(RAとオーバーラップ)

抗PM/Scl抗体(筋炎とオーバーラップ)

抗RuvBL1/2抗体(筋炎とオーバーラップ)

抗ARS抗体…Jo-1、PL7、PL12で報告あり

|

※抗ARS抗体症候群は↓参照

⑦血管評価

-

強皮症患者は大血管病変の発症リスクが高い→ドップラー超音波検査・血管造影等での精査の必要あり

-

微小血管評価としてはnailfold capillaroscopyが重要…2013年ACR/EULAR強皮症分類基準にも項目あり

-

異常があった場合、指潰瘍等のSSc症状発症の予測因子となる

|

2013年ACR/EULAR強皮症分類基準

|

|

|

項目

|

点数

|

|

両手指のMCP関節より近位の皮膚硬化

※皮膚硬化に関しては鑑別診断の除外が必要

|

9

|

|

(※点数が高い方のみをカウント)

|

2 or 4

|

|

指尖部病変:指尖部潰瘍(2点)、指尖部陥凹瘢痕(3点)

(※点数が高い方のみをカウント)

|

2 or 3

|

|

毛細血管拡張症

|

2

|

|

爪周囲の毛細血管異常(nailfold capillaroscopy)

|

2

|

|

肺動脈性肺高血圧症 / 間質性肺疾患

|

2

|

|

レイノー現象

|

3

|

|

3

|

|

|

計9点以上で全身性強皮症と診断

|

|

⑦-1 nailfold capillaroscopy

-

Nailfold capillaroscopyは機器のデジタル化・低価格化が進み、普及しつつある

- 自分が使っているもの→

-

健常人では毛細血管は均一で「ヘアピン状」になっている

-

強皮症の場合、巨大毛細血管・毛細血管脱落(loop dropout)・微小出血などが起こる

-

ただ、皮膚筋炎でも同様の所見が起こりうる

-

所見によって強皮症の「初期」・「活動期」・「後期」に分けることができる

-

初期:巨大毛細血管・微小出血は少ない

-

活動期:毛細血管脱落・血管の並びの無秩序化が増えていく

-

後期:重度の毛細血管脱落・異常毛細血管の新生

-

ただ、患者の症状との相関はイマイチ

⑦-2 その他の検査

|

検査

|

説明

|

|

レーザードップラー

|

ドップラー効果によって血流を測定→画像化する

末梢血流の評価に非常に有効だが、研究過程

|

|

赤外線サーモグラフィ

|

一次性と二次性のレイノー現象の区別に有用

(一次性レイノーでは冷却→加温すると速やかに温度が上がる)

|

|

ドップラーエコー

|

四肢の大血管病変を確認可能

|

|

血管造影

|

大血管病変を確認可能

|

⑧指潰瘍の評価

-

潰瘍の治癒有無・臨床医の評価に依存している→ Digital Ulcer Clinical Assessment Score (DUCAS)が一応臨床スコアとして存在

-

細菌の手法としては、患者に潰瘍の写真をスマホで撮影してもらう→経時的に改善を追跡する、という試みあり

-

画像評価に関してはエコー等で試みられている

⑨マネージメント

⑨-1 非薬物アプローチ

-

早期の創傷ケアも必須

-

潰瘍が”wet”の場合は適度に乾燥させるドレッシング材を選択する

-

潰瘍の膿開放術を行う場合あり(エビデンスは不十分?)

-

難治性潰瘍患者に対する高圧酸療法が行われた場合もある

-

大血管病変の有無のスクリーニングも重要

⑨-2 薬物アプローチ

-

潰瘍に対しては様々な治療薬を組み合わせての治療が行われる

-

血管作動性薬物療法

-

第一選択としてCa-blocker(CCB)が用いられることが多い

-

ただ、細菌はホスホジエステラーゼ5(PDE5)阻害薬とCCBを組み合わせることが多い

-

血管拡張による副作用(頭痛・下肢浮腫など)に注意…高用量使用患者で多い

-

エンドセリン受容体拮抗薬(ボセンタン)は新規の指潰瘍発症を減らすという報告あり。ただ、潰瘍治癒には影響しない模様。

-

マキテンタンも同様

-

プロスタノイド点滴投与も新規の指潰瘍発症を減らすという報告あり→重症例で使用

-

組み合わせに関する研究はないが、PDE5阻害薬+エンドセリン受容体拮抗薬の併用は指潰瘍への強力な治療となる

⑨-3 その他の治療

-

外科的介入

⑩課題

-

レイノー現象・指潰瘍ともに治療は発展途中で完全な治癒は困難

-

SSc患者の1/3は難治性の指潰瘍を有している

-

局所的な血管治療薬の開発が待ち望まれる

-

治療の有効性を示す指標を作るのがなかなか困難というのも問題

-

指標に関しては研究進行中

-

マーカーについても研究中

-

SScの全身症状(肺高血圧・間質性肺炎)との関連についても課題…相関関係はありそう

⑪まとめ

-

血管障害とレイノー現象は全身性強皮症の初期症状である

-

指潰瘍の予防・治療は進化しつつあるが、まだ発展途中

⑫感想

-

軽症(レイノーのみなど)ではそれでいいのだが、難治性潰瘍患者の満足度は尋常ではなく低い印象…「冬になると毎回長期プロスタノイド点滴+抗生剤加療」という症例が一定数いるが、あまりいい手段がない

-

治療に関しては現状限られている以上、「早期発見・早期予防/教育」というアプローチに頼らざるを得ない→キャピラロスコピー等によるスクリーニング検査は怠ってはならない