大動脈炎の有病率は過小評価されており、致死的な合併症を起こしうる。

- ①Intro

- ②組織学

- ③原因

- ④大動脈炎とその合併症の頻度

- ⑤ 巨細胞性動脈炎の大動脈:臨床的側面

- ⑥大動脈病変の予後

- ⑦画像検査

- ⑧GCAでの大動脈病変のスクリーニング

- ⑨大血管病変の治療

- ⑩まとめ

- ⑪感想

①Intro

-

巨細胞性動脈炎(GCA)は50歳以上の高齢者の大動脈・中動脈の分節性・多巣性の炎症性病変を特徴とし、外頚動脈分枝の病変が多い

-

大動脈病変ももちろんあるが、症状がない/非特異的なことが多いため、過小評価されている

-

炎症性大動脈炎の正式な定義はないが、画像所見に基づいて行われることが多い

-

最近はMRI・PET-CT等の画像診断の進歩で早期発見されているが、診断・治療・フォローアップは全く成文化されていない

②組織学

-

GCA大動脈炎は特に血管壁の巨細胞浸潤が特徴的

-

大動脈の中膜/副膜の炎症と、リンパ球、形質細胞、組織球、好中球および巨細胞の多房性/横断性の浸潤を伴う中膜の壊死領域が特徴

-

a,b)中膜の平滑筋細胞の消失、コラーゲン繊維の残存、中膜の菲薄化(a. Masson-Trichrome染色、b. HE染色)、c)内膜の多核巨細胞(HE染色)(Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2021;29(2):119-121.)

③原因

-

原因…関節リウマチ、SLE、Crohn病、高安動脈炎など

④大動脈炎とその合併症の頻度

-

60歳以上の大動脈炎においてGCAは主要な原因である

-

GCAにおける大動脈病変は剖検して初めて分かることも多く、頻度はだいたい15%程度とされる(Ann Intern Med 1975;83:806–12.)

-

大動脈病変があっても臨床的な症状がない場合も多い模様(Arthritis Rheum 2008;59:670–6.)

-

ただ、GCAが大動脈病変によって初めて診断される場合もある

⑤ 巨細胞性動脈炎の大動脈:臨床的側面

-

GCA患者の内大動脈病変がある患者は、大動脈病変がない患者と比較して若い(平均年齢は64.5~66歳対72歳)(Arthritis Rheum 1999;42:311–7.)

-

GCA大動脈炎の場合、頭部・側頭部・眼症状はまれで、四肢症状が多い

-

頭痛は10-25%の症例にしか見られず、顎跛行は1-11%にしか見られない

-

一方で上肢跛行は38%にみられる(Medicine (Baltimore) 2011;90:40–51.)

-

長引く発熱等の全身症状・炎症反応高値、背部痛・腰痛・腹痛、呼吸困難などのみが症状の場合がある(Medicine (Baltimore) 2009;88:182–92.)

-

診断に要する期間は古典的よりも長い(8.1ヶ月対2.6ヶ月)(Medicine (Baltimore) 2011;90:40–51.)

-

側頭動脈生検は陰性の場合が多い

-

大動脈解離のうちGCAが確認されるのは2%以下(Ann Rheum Dis 1996;55:332–3.)

-

平均年齢は74.5歳(17)でDebakey分類は通常Ⅱ型

-

大動脈解離後15日間での死亡率は80%→一般的な大動脈解離と差はない(Scand J Rheumatol 2006;35:233–6.)

-

その他の合併症としては大動脈肺瘻、大動脈十二指腸瘻、大動脈破裂の報告がある

⑥大動脈病変の予後

-

→大動脈病変がGCAの死亡原因となる

⑦画像検査

-

動脈造影

-

大動脈の分岐部に規則的/房状の長い狭窄、動脈閉塞を発見することができる

-

侵襲的な検査であり、早期診断には用いにくい

-

動脈壁の解析はできない

-

超音波ドップラー検査

-

腹部大動脈を調べるのに有用

-

血管壁の低エコー円形肥厚(”halo sign")が特徴

-

画像:腹部大動脈縦断像

-

ステロイド治療を行っても血管壁肥厚は数週間-数ヶ月持続する→疾患活動性と画像の相関は微妙(Presse Med 2009;38:11–9.)

-

ただ、非侵襲的なのでフォローには向く

-

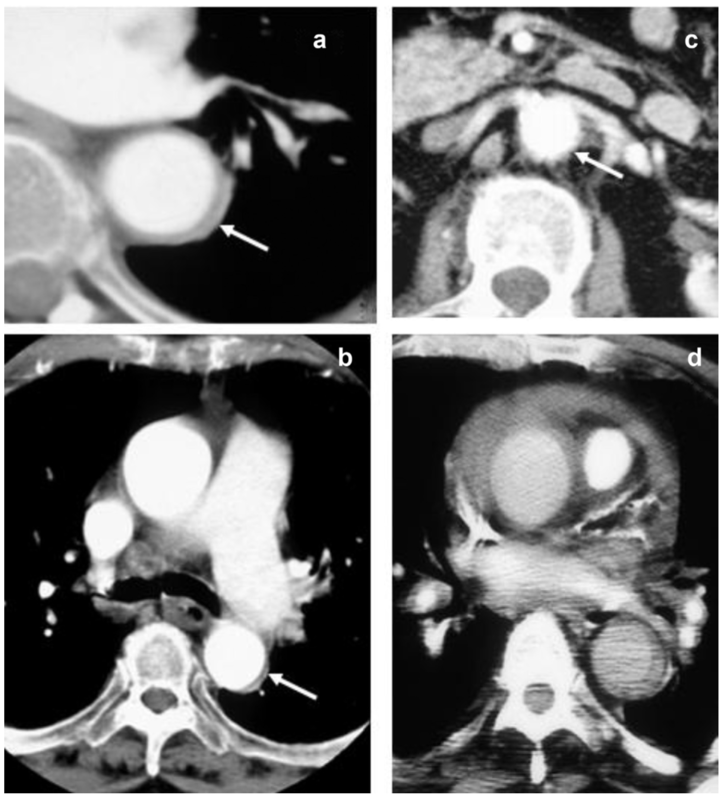

血管造影CT

-

大動脈の内腔・血管壁・血管内皮の状態を正確に評価することができる

-

治療を受ければ通常血管壁肥厚は退縮する?

-

びまん性の同心円状の肥厚を伴う胸部大動脈炎

-

腕頭動脈・大動脈の壁肥厚

-

PET-CT

-

GCAの血管壁炎症を早期診断できる可能性がある

-

画像:胸部大動脈・鎖骨下動脈・腋窩動脈の高取り込み

-

感度特異度は不明な点、大動脈プラークでも高取り込みになりうる点には注意

-

治療・フォローでのPETの役割ははっきりしない

-

高取り込み像の持続は、炎症の持続・GCA再発リスクと相関していない?(Rheumatology (Oxford) 2008;47: 926–7.)

-

造影MRI

-

動脈壁の炎症の早期診断に有用

-

初期はT1での壁肥厚として現れ、炎症性血管壁浮腫の場合は血管壁のT2高信号となる

-

治療後もMRI病変は残る→疾患活動性との相関は微妙

⑧GCAでの大動脈病変のスクリーニング

-

GCA患者に対して大動脈病変のスクリーニングを行うべきかに関して意見ははっきりしない

-

以下の場合は大血管病変をCT・MRIでスクリーニングしてもいいかもしれない(Curr Opin Rheumatol 2006;18:10–7.)

-

血沈1時間値≧100mmの多発関節炎

-

大動脈弁の雑音がある

-

以下の内2つ以上がある…高血圧、脂質異常症、多発関節炎、冠動脈疾患

⑨大血管病変の治療

-

薬物治療

-

GCA大血管病変の治療に対する具体的な推奨はない

-

EULARの大血管炎推奨ではPSL1mg/kg/日(最大60mg/日)の1ヶ月間投与→徐々に漸減することを推奨している(Ann Rheum Dis 2009;68:318–23.)

-

ステロイドパルス療法が行われる場合もある

-

トシリズマブをGCA大血管病変に使用すべきかどうかもはっきりしないAnn Rheum Dis 2011;70:1874–5.)

-

モニタリング

-

胸部大動脈瘤のスクリーニング・フォロー方法案(J Card Surg 2010; 25:572-581)

-

外科的治療

-

上行大動脈の直径50mm

-

下行大動脈の直径60mm

-

腹部大動脈の直径55mm

-

6ヶ月間に直径が5mm以上増加した場合

-

炎症を起こした大動脈を手術する場合、縫合糸が緩むリスクが有るため、臨床的・生物学的に緩解期にある患者を手術することが望ましい

⑩まとめ

-

GCAでは大動脈病変がよく見られるが、診断時に症状があることは少ないが、大動脈病変が初期症状になることもある

-

動脈瘤形成が大きな問題になることがあり、スクリーニングは正当化される

-

画像検査は通常はCTで、PET-CTも利用されうる

-

大動脈病変のモニタリングが推奨されるが方法はよくわかっていない

-

GCAの大動脈病変に対しての確立した治療はない

参考:Aortitis in giant cell arteritis: Diagnosis, prognosis and treatment. Presse Med. 2019;48(9):956-967.

⑪感想

-

※参考:EULAR2018年のGCA治療推奨より(Ann Rheum Dis. 2020;79(1):19-30.)